Les différents TC

Les catégories de sévérité des TC sont définies par plusieurs éléments, selon le tableau ci-dessous. Le score de coma de Glasgow initial correspond au degré de coma à l’arrivée des secours ou à l’arrivée à l’hôpital, il va de 3 (coma profond, aucune réponse) à 15 (conscience normale). . L’amnésie post-traumatique (APT) est la période après l’accident pendant laquelle le patient est confus, désorienté, il oublie ce qui se passe ; la durée d’amnésie post-traumatique correspond à la durée écoulée entre le moment de l’accident et le moment où le patient sort de cet état.

Pour faire plus simple, on peut généralement retrouver la catégorie de sévérité du TC avec la prise en charge initiale : les TC sévères sont pris en charge en réanimation, les TC modérés sont hospitalisés quelques jours ou semaines sans avoir à passer en réanimation, les TC légers n’ont pas besoin d’hospitalisation et rentrent chez eux après une consultation ou un passage aux urgences.

Catégories de sévérité du TCC

| Catégorie de Sévérité du TCC | Léger | Modéré | Sévère |

|---|---|---|---|

| GCS initial | 13 – 15 | 9 – 12 | 3 – 8 |

| Durée de coma | < 30 minutes | 30 minutes – 24 heures | > 24 heures |

| Durée d’APT | 0 – 1 jour | Entre 1 et 7 jours | > 7 jours |

Tout âge et sévérité confondus, on compte environ 150 000 traumatismes crâniens par an en France. Parmi eux, environ 80% sont légers, 11% modérés et 9% sévères. On a donc environ 20 000 TC modérés ou sévères par an en France.

Les circonstances des accidents

Jusqu’à récemment, la cause principale des TC était représentée par les accidents de la route et touchait surtout les hommes de 15-25 ans. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont les deux autres classes d’âge les plus touchées. La cause de leur TC est souvent une chute. Les autres étiologies fréquentes sont : les agressions, les accidents de sport ou de travail, les tentatives de suicides.

Depuis quelques années, l’âge de survenue des TC a tendance à augmenter pour concerner de plus en plus les personnes âgées qui chutent.

Qu’est-ce que le traumatisme crânien modéré et sévère

Les traumatismes crâniens modérés et sévères peuvent aussi être regroupés sous le terme de TC grave. La personne est hospitalisée, des soins immédiats et parfois prolongés sont nécessaires

Les mécanismes des traumatismes crâniens (TC), dits aussi traumatismes crânio-cérébraux (TCC) sont directement influencés par la vitesse, qui représente un facteur clé dans la survenue et la gravité des lésions cérébrales par accident de la route ou chute d’un lieu élevé. Les lésions cérébrales peuvent être classées en trois catégories principales : les lésions primaires focales, les lésions primaires diffuses, et les lésions secondaires.

Lésions primaires : ce sont celles qui surviennent dès l’accident

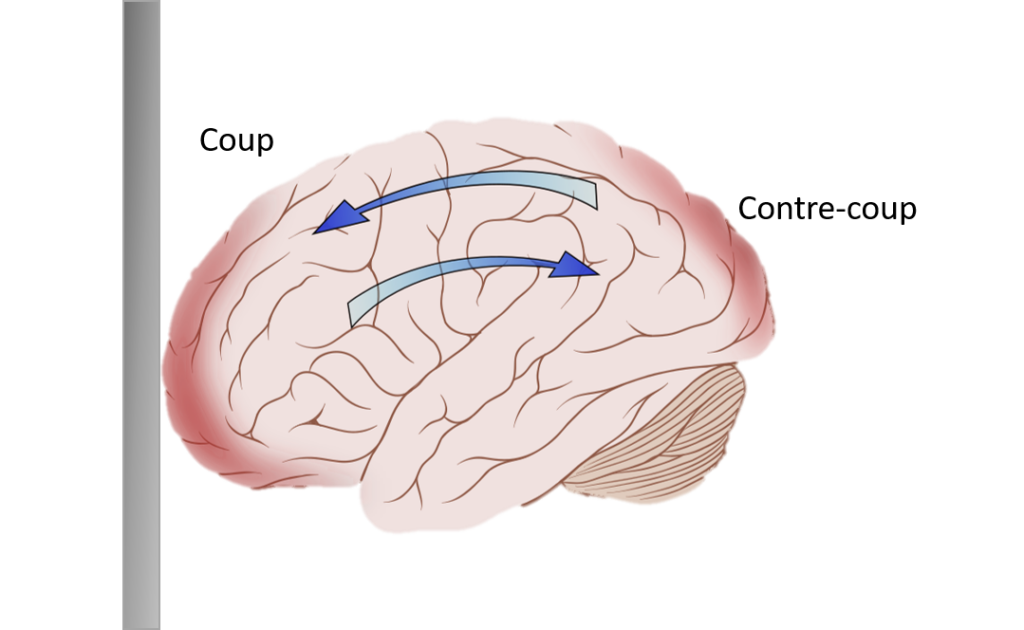

Lésions focales : ces lésions sont caractérisées par des atteintes cérébrales localisées, telles que des contusions cérébrales, des hématomes, des fractures osseuses. Elles sont liées à l’impact, avec des lésions de coup d’un côté du cerveau et de contre-coup de l’autre. Elles se traduisent généralement par des signes cliniques spécifiques (ex trouble moteur d’un membre)

Lésions secondaires

Les lésions cérébrales secondaires ne surviennent pas au moment de l’impact initial, mais se développent par la suite, lors de la phase de réanimation des TC les plus sévères. Elles résultent des phénomènes d’œdème cérébral, de trop grande pression dans le cerveau (hypertension intracrânienne).

Ces mécanismes très divers expliquent pourquoi les patients sont tous très différents, avec des atteintes liées aux TC complexes et très variées, nécessitant une prise en charge individualisée et pluriprofessionnelle.

La mortalité et les séquelles sont très variables et dépendent en partie de l’importance des lésions cérébrales et de l’âge du patient. Pour les traumatismes crâniens sévères, la mortalité lors de l’hospitalisation initiale est de l’ordre de 30%, elle est bien moindre pour les TC modérés. Le taux de patients qui gardent des séquelles prolongées de TC modérés et sévères varie de 50% à 90%.

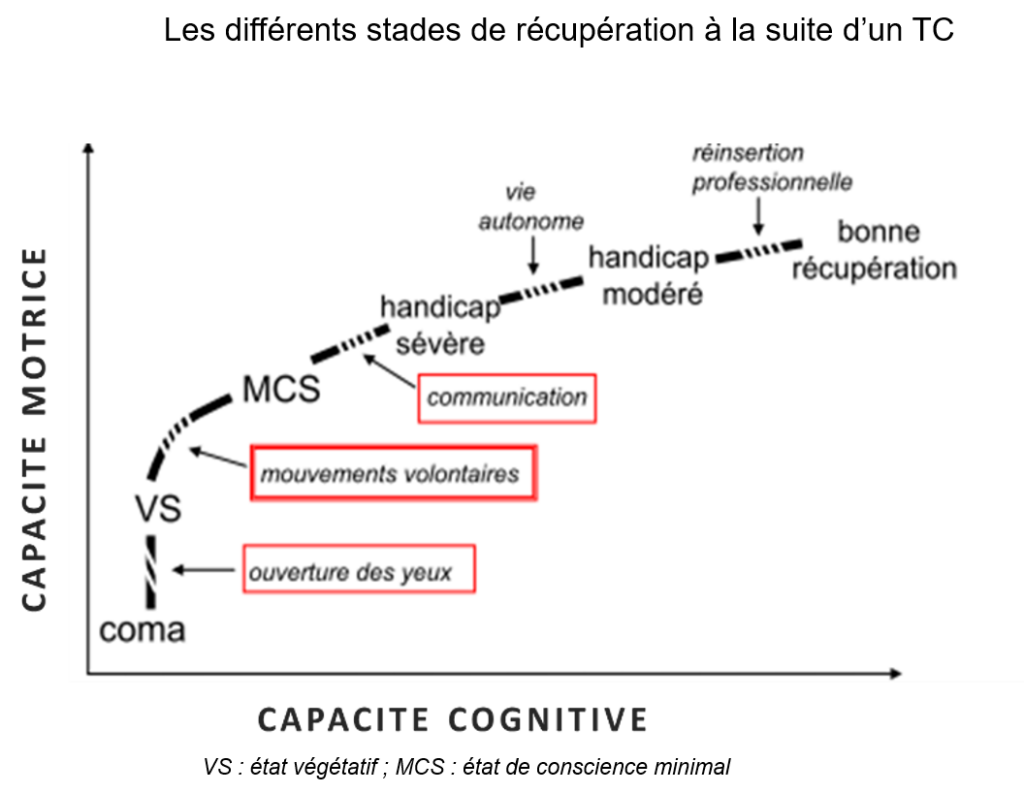

Pour les TC sévères, la sortie du coma correspond à l’ouverture spontanée des yeux. Elle est suivie de la phase d’éveil qui évolue en 3 stades :

- la phase végétative dite « d’éveil non répondant » : le patient retrouve un rythme respiratoire spontané, il a un cycle veille-sommeil. Mais il n’y a pas d’interactions avec l’environnement extérieur. Il ne répond pas aux stimuli. A ce stade le patient est encore en réanimation, avec de multiples soins et souvent encore une assistance respiratoire.

- la phase pauci-relationnelle dite « de conscience minimale » : le patient réagit au monde extérieur, on obtient des réponses à certains stimuli, un suivi du regard ou des réponses aux ordres par exemple. La communication (code oui/non fiable) n’est pas encore possible.

- la phase des premiers échanges relationnels : le patient va communiquer, d’abord avec le oui/non, puis de plus en plus facilement et de manière plus spontanée. Mais souvent le patient est confus et désorienté. Il a des oublis au fur et à mesure, il oublie les évènements d’un jour à l’autre : il s’agit de « l’amnésie post traumatique ». Cette phase d’amnésie post-traumatique est souvent impressionnante, le patient étant très incohérent et agité, il est souvent difficile de le prendre en charge pendant cette phase. Il a besoin de repères, qu’on lui répète énormément les informations, qu’on le rassure, qu’on l’aide à retrouver un rythme jour-nuit normal. Mais cet état s’améliore progressivement, et le patient devient ensuite de plus en plus autonome et capable de participer à la rééducation.

Dans certains cas les plus sévères (2% environ des TC sévères), le patient sort du coma mais reste en phase d’éveil non répondant ou de conscience minimale. Il respire de manière autonome (avec une trachéotomie souvent), est alimenté par une sonde ou une gastrostomie (il peut parfois avaler un peu aussi), mais la communication reste inexistante ou très limitée. Des évolutions et améliorations sont encore possibles plusieurs mois après l’accident. Au-delà d’un an on parle « d’éveil non répondant » (ou « état végétatif ») « permanent » ou « chronique »

Il faut souligner qu’il est très difficile de prévoir la durée des phases d’éveil, qui peuvent varier de quelques jours à quelques mois. Les éléments initiaux (scanner, état clinique initial…) donnent des indications de niveau de sévérité, mais ne permettent pas de prédire précisément le devenir. Par contre plus la durée de ces phases est longue, plus les séquelles risquent d’être importantes.

Dans l’ensemble, la récupération à distance d’un traumatisme crânien sévère, peut se catégoriser ainsi, selon l’échelle de récupération de la GOS (Glasgow Outcome Scale) :

- Une « bonne récupération » dans 40 à 60% des cas. Le blessé est capable de retrouver une vie sociale et professionnelle similaire au niveau antérieur. Il persiste souvent des troubles ou symptômes chroniques, mais suffisamment gérables pour que la personne puisse progressivement reprendre sa vie.

- Un « handicap modéré » dans 30 à 40% des cas. Le patient est autonome dans les activités quotidiennes simples (toilette, habillage, repas etc.), mais il persiste des limitations pour les activités complexes, notamment d’extérieur, et la vie sociale, familiale et professionnelle doit être adaptée aux séquelles.

- Un « handicap grave » dans 14 à 30% des cas. Le patient est dépendant dans les activités quotidiennes, il doit être aidé d’une tierce personne.

- Un état végétatif chronique dans 4 % des cas

Cette récupération peut prendre beaucoup de temps, notamment pour le TC sévère : ces taux de récupération sont atteints après 1 à 4 ans après l’accident. Les taux de reprise professionnelle, pour les patients concernés, sont très variables, de l’ordre de 30%-40% après un TC sévère. Mais cette reprise se fait souvent après de nombreux mois, et souvent sur des postes aménagés, au moins initialement.

La récupération est meilleure et plus rapide en cas de TC modéré, la majorité des patients pouvant avoir une « bonne récupération ». Elle peut cependant prendre également de nombreux mois.

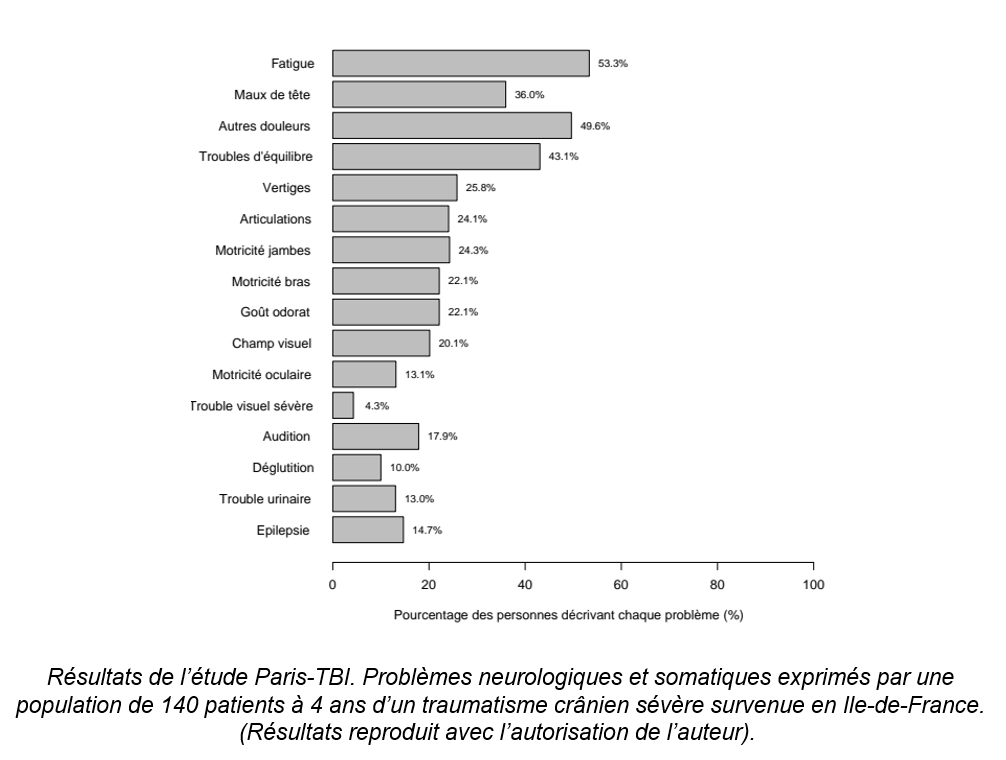

Pour les traumatismes crâniens modérés ou sévères, les séquelles neurologiques liées aux lésions cérébrales peuvent être nombreuses, variées et évoluer dans le temps. La récupération est en général meilleure sur le plan moteur que sur le plan cognitif, ce qui permet souvent une plus grande autonomie pour les activités simples de la vie quotidienne. Les troubles observés peuvent concerner la fatigue, la douleur, l’équilibre, la motricité, les fonctions sensorielles ou certaines fonctions neurologiques. Chaque personne ne présente toutefois qu’une partie de ces séquelles, selon son parcours et l’évolution de sa récupération (résultats de l’étude Paris-TBI)

Déficits moteurs

Il peut y avoir une paralysie partielle (parésie) ou complète (paralysie) d’un ou plusieurs membres. Ces déficits peuvent toucher un seul côté du corps (hémiplégie) ou être plus généralisés.

La force musculaire est diminuée, rendant les mouvements difficiles ou impossibles.

Atteinte motrice de la face et du cou

Une atteinte des nerfs et muscles impliqués dans la déglutition peut entraîner des difficultés à avaler (dysphagie), avec un risque accru de fausse route alimentaire. Il peut également exister des troubles de la voix (dysphonie) et de l’articulation (dysarthrie).

Hypertonie et raideurs musculaires

Les muscles peuvent devenir anormalement rigides (spasticité, dystonies), ce qui limite la souplesse des articulations et rend les mouvements moins fluides. Avec le temps, cette raideur peut entraîner des déformations articulaires ou des postures anormales.

Troubles de la coordination

Les mouvements peuvent devenir maladroits et imprécis (ataxie), rendant les gestes quotidiens, comme attraper un objet ou marcher, plus difficiles. Ces troubles sont souvent liés à des atteintes des zones du cerveau responsables de la coordination, comme le cervelet.

Troubles de l’équilibre et instabilité

Les atteintes des zones du cerveau responsables de l’équilibre (comme le cervelet ou les structures vestibulaires) peuvent provoquer une instabilité posturale. Cela se traduit par des difficultés à rester debout, des chutes, ou une marche hésitante, parfois décrite comme “ébrieuse”. Les mouvements nécessaires pour maintenir l’équilibre (comme les ajustements réflexes) sont souvent ralentis ou désorganisés. Les troubles de l’équilibre peuvent également être accentués par une perte de la proprioception (capacité à percevoir la position des membres dans l’espace) ou par des déficits visuels.

Fatigue musculaire

L’effort nécessaire pour effectuer des mouvements est souvent plus important, entraînant une fatigabilité physique.

La rééducation, réalisée avec des professionnels de la santé (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins de Médecine Physique et de Réadaptation), joue un rôle clé pour limiter les complications, améliorer les capacités motrices et favoriser l’autonomie.

Les troubles sensoriels consécutifs à un traumatisme crânien sont fréquents et peuvent résulter de lésions des zones du cerveau impliquées dans la perception sensorielle ou des voies nerveuses correspondantes. Ces troubles peuvent concerner différents sens et avoir des répercussions importantes sur la vie quotidienne.

Voici les principaux types de troubles sensoriels :

Troubles de la sensibilité tactile :

Une diminution ou une perte de sensibilité (hypoesthésie ou anesthésie) peut survenir sur certaines parties du corps.

À l’inverse, certaines personnes ressentent des sensations anormales ou désagréables, comme des picotements, des fourmillements, ou des douleurs sans cause apparente (paresthésies ou douleurs neuropathiques).

La proprioception (capacité à percevoir la position des membres dans l’espace) peut également être altérée, ce qui contribue aux troubles de l’équilibre et à une maladresse motrice.

Troubles visuels :

Une atteinte des voies visuelles ou des centres cérébraux de la vision peut entraîner une perte partielle ou totale de la vue d’un œil ou d’un champ visuel (hémianopsie).

Les troubles de la coordination entre les yeux (par exemple, une diplopie ou vision double) sont également fréquents.

Certaines personnes peuvent présenter des difficultés à percevoir les mouvements ou à analyser visuellement leur environnement, affectant leur capacité à se déplacer.

Troubles auditifs

- Une surdité partielle ou totale peut survenir si les structures de l’oreille ou les voies auditives cérébrales sont endommagées.

- Des acouphènes (bourdonnements ou sifflements dans les oreilles) sont également fréquents et peuvent être invalidants.

- Une hypersensibilité auditive (hyperacousie) peut rendre certains sont intolérables, même s’ils sont d’intensité normale.

Troubles de l’odorat et du goût

Une perte totale ou partielle de l’odorat (anosmie ou hyposmie) est fréquente après un traumatisme crânien, notamment en cas de lésion du nerf olfactif.

Cette perte peut être associée à une diminution ou une altération du goût (agueusie ou dysgueusie), car l’odorat et le goût sont étroitement liés.

Troubles vestibulaires

Le système vestibulaire, situé dans l’oreille interne, est essentiel pour l’équilibre et la perception des mouvements. Une atteinte de ce système peut entraîner des vertiges, des sensations de déséquilibre ou de mouvement anormal (comme la sensation que tout tourne).

Fatigue et fatigabilité

La fatigue est très fréquente après un traumatisme crânien. Elle peut être physique, mentale et souvent les deux. La fatigue survient souvent plus rapidement et plus fréquemment que chez les personnes n’ayant pas subi de TC. Elle peut être d’origine neurologique mais elle peut être augmentée ou provoquée par : des troubles du sommeil, une dépression, une anxiété, un manque d’exercice physique, certains médicaments. Bien que ce document ne soit pas spécifique de la fatigue après traumatisme crânien, il peut vous apporter des conseils pour l’améliorer. Voici ce que vous pouvez faire pour favoriser un sommeil de qualité

Vous trouverez également plus d’information sur les conseils sur le sommeil ameli.fr .Enfin, ce document détaillé permet de mieux comprendre le fonctionnement du sommeil aux différents âges de la vie et les pathologies du sommeil

Maux de tête

souvent présents les premières semaines, voir les premiers mois. Habituellement, elles s’améliorent avec le temps. L’intensité est variable, de faible à intensité. Voici une fiche d’information pour vous aider à gérer les maux de tête

Complications neurologiques

Il peut persister une épilepsie nécessitant un traitement au long cours.

Certaines complications rares comme l’hydrocéphalie peuvent nécessiter un contrôle scanner cérébral et un traitement spécifique en cas d’aggravation.

Complications hormonales

Certains sécrétions d’hormones peuvent être diminuées : hormones thyroïdiennes, hormone de croissance, hormones sexuelles

Troubles vésico-sphinctériens

Il peut parfois persister des difficultés de gestion des urines ou des selles.

Il y a souvent des lésions non neurologiques liées au polytraumatisme ou à certaines complications qui peuvent s’associer à ces troubles : des fractures osseuses, lésions thoracique ou abdominale, etc..

Télécharger

-

Troubles urinaires après un traumatisme crânien

Ces conséquences du traumatisme crânien sont clairement les plus fréquentes et les plus handicapantes dans la vie des personnes, en raison des atteintes des différentes zones du cerveau impliquées dans la pensée, les émotions et le comportement.

Elles sont d’autant plus invalidantes, qu’elles constituent un handicap invisible mal perçu et compris par l’entourage.

Ces séquelles peuvent être subtiles ou sévères, temporaires ou durables, et elles ont souvent un impact majeur sur la vie quotidienne et sur les relations avec les autres. Les personnes elles-mêmes peuvent avoir des grandes difficultés à se rendre compte de ces changements, ce qui s’appelle « l’anosognosie » (l’absence de conscience des difficultés).

Troubles cognitifs

Les fonctions cognitives, qui permettent de penser, comprendre et agir, peuvent être altérées :

- Troubles de la mémoire :

- Difficulté à se souvenir des événements récents (amnésie antérograde) ou passés (amnésie rétrograde).

- Problèmes de mémorisation des nouvelles informations.

- Pour des informations détaillées concernant les particularités de « la mémoire de travail »

- Troubles de l’attention et de la concentration

- Incapacité à rester concentré longtemps ou à se focaliser sur une tâche.

- Distraction excessive, difficulté à gérer plusieurs tâches simultanément.

- Ralentissement du traitement de l’information

- Les personnes peuvent avoir du mal à penser ou à répondre rapidement.

- Altérations des fonctions exécutives

- Difficultés à planifier, organiser, prendre des décisions ou résoudre des problèmes.

- Impulsivité et manque de flexibilité mentale.

- L’atteinte des fonctions exécutives est fréquente après un traumatisme crânien grave. Pour plus d’informations sur leur rôle et fonctionnement vous pouvez consulter ce document

- Troubles du langage et de la communication

- Problèmes pour trouver les mots (anomie), comprendre les autres ou s’exprimer clairement.

- Altération de la perception spatiale et visuelle :

- Difficulté à s’orienter dans l’espace ou à interpréter des images complexes.

Troubles émotionnels et psychologiques

Les traumatismes crâniens peuvent perturber la régulation des émotions (c’est-à-dire, la capacité à contrôler ses émotions et à l’exprimer de façon appropriée), entraînant :

- Irritabilité et tendance à réagir de manière excessive à des situations mineures.

- Anxiété : Inquiétudes excessives ou crises de panique.

- Dépression : Sentiments de tristesse, perte d’intérêt pour les activités, baisse d’énergie.

- Labilité émotionnelle : Variations rapides et imprévisibles de l’humeur, passant de l’euphorie à la tristesse sans raison apparente.

- Apathie : Manque de motivation, de dynamisme ou d’intérêt pour les interactions sociales.

Troubles comportementaux

Les changements comportementaux après un traumatisme crânien peuvent être particulièrement perturbants :

- Comportements impulsifs : Agir sans réfléchir, dire ou faire des choses inappropriées.

- Agitation ou agressivité : Colère excessive, comportements violents ou oppositionnels.

- Désinhibition : Perte de contrôle sur les comportements sociaux, comme des propos inadaptés ou des gestes déplacés, manque de « filtre »

- Répétition excessive de certaines actions ou pensées.

Modifications de la vie affective est sexuelle

Un traumatisme crânien peut parfois entraîner des perturbations de la vie affective et sexuelle. Vous trouverez ci-dessous une fiche explicative accompagnée de ressources pour mieux comprendre cette problématique.

Télécharger

-

Vie affective et sexuelle après un traumatisme crânien

-

Aborder la vie sexuelle des Traumatisés Crâniens

Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les conséquences des troubles du comportement et des troubles cognitifs après une lésion cérébrale, vous pouvez consulter ce document. Il vous apportera aussi des conseils pour réagir face à certaines situations.

Une prise en charge adaptée, souvent multidisciplinaire, est essentielle pour accompagner les personnes touchées et leur entourage. Cela peut inclure une rééducation cognitive, une prise en charge psychologique ou psychiatrique pour gérer les troubles émotionnels, des interventions pour réduire les comportements inadaptés et favoriser des relations harmonieuses, un accompagnement pour faciliter le retour à une vie autonome. Vous trouverez ici les recommandations développé par la société EBIS: European Brain Injury Society AISBL

Dans le cas d’un traumatisme crânien modéré ou sévère, la parcours de soins varie en fonction de la gravité, des individus et du lieu de prise en charge.

À l’issue de la prise en charge initiale, même si le patient est stabilisé, le suivi médical et la prise en charge rééducative nécessitent d’être poursuivis. En parallèle, un parcours de vie se met en place . Les dispositifs d’aide sont nombreux, les principales structures, acteurs et professionnels de santé sont accessibles dans la cartographie .

Vidéos sur le Traumatisme crânien

Vidéo You Tube: Vidéo Animée : Accompagner votre proche cérébrolésé

Vidéos You tube: Traumatisme crânien: les signes à surveiller